睡眠って本当に大事ですよね。

最近、睡眠で喧嘩する夫婦が増えているんですって。

私の友達も、初めての夫婦喧嘩の原因が「夫のいびき」だったそうです。

離婚寸前か!?っていうぐらい激しかったんですよ。

他人から見ると小さなことでも、当事者にとっては大問題!

あなたも夫に対して殺意に匹敵するほど大きな怒りがあるのではないでしょうか?

今回は、喧嘩せずに解決するための3つの方法を紹介します。

いびきの原因は喉の筋肉

そもそも、あなたの夫のいびきは何故うるさいのでしょうか?

メタボ?

鼻炎?

病気?

色々と言われていますが、それらは間接的な原因です。

直接の原因は一つ。

「寝ている間に喉の筋肉が緩んで気道が狭くなる」

喉の筋肉が緩んで気道が狭くなると、いびきが大きくなります。

逆に言えば、気道が狭くならなければ静かになるんです。

メタボ体型でも鼻炎でも、静かに眠れる人がいるのはこのためです。

いかに気道を確保するか?

これが解決のポイントになります。

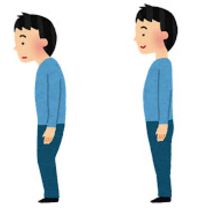

解決方法①横寝の癖をつけさせる

最も手軽だけど実践が難しいのが、横寝です。

横向きに寝ることですね。

横向きに寝ると、こんなメリットがあります。

・深く眠れる

横向きに寝ることで気道を確保できて、グッスリ眠れる。

最近は仰向けよりも健康に良いと言われることが増えてきました。

ところが、実践するのが意外と難しい。

人それぞれ、眠るときの楽な姿勢がありますよね。

ずっと仰向けやうつ伏せで寝ていた人が、いきなり横向きに寝ようとすると違和感があるんです。

2週間ぐらい我慢すれば慣れるんですけどね…

もう一つ問題なのが枕です。

横向きに寝ると、枕の高さや硬さに違和感が出ることがよくあります。

今使っている枕が横寝に合っていないと、逆に疲れてしまいます。

横寝に最適な枕の選び方については「横向きで寝るとアバラが痛い【寝心地よくする方法】」をご覧ください。

解決方法②呼吸が止まってたと伝える

いびきが大きい人には、隠れた病気がある場合があります。

本当なら睡眠外来で診察してもらうと良いのですが…素直に病院には行ってくれませんよね。

「いびきがうるさいから病院に行ったら?」

こんなこと言っても絶対言うこと聞きません。

喧嘩になるだけでしょう。

喧嘩にならずに病院に行かせたいなら、こう伝えましょう。

「あなた最近、寝てる間呼吸が止まることが多いよ。」

「心配だから一緒に診察に行こうよ。」

睡眠時無呼吸症候群は有名ですよね。

体が心配だから…と伝えれば、少なくとも喧嘩にはなりません。

呼吸が止まってる瞬間を見たことなくても、見たことにして言い切ってください。

本当に病気が隠れている場合もあるし、睡眠改善のアドバイスももらえます。

ついでにあなたも診察してもらって、夫婦揃って健康になるのも良いかもしれません。

解決方法③コエンザイムQ10のサプリメント

いびきの直接の原因は、寝ている間に喉の筋肉が緩んで気道が狭くなることです。

これを解決するには、睡眠中も喉の筋肉がスムーズに動くようにしないといけません。

そこで注目なのが、コエンザイムQ10。

コエンザイムQ10というと、アンチエイジングのイメージがあるかもしれません。

本来の働きは、細胞内でエネルギーを作るのに必須の栄養素です。

コエンザイムQ10が不足すると筋肉が本来の働きをすることができません。

当然、喉の筋肉にも同じことが言えます。

年々いびきがひどくなるのは、もしかするとこのためかもしれません。

最近ではコンビニ・スーパーでもコエンザイムQ10の商品が置いてあることが多いです。

「いびき対策」と言わずに「アンチエイジングしよう」と言えば喧嘩にならないし、夫婦で一緒に飲んでみてはどうでしょうか。

いびきを指摘しても喧嘩になるだけ

3つの方法を紹介しました。

試してみたくなりましたか?

ちなみに、夫に直接「いびきがうるさい!なんとかして!」と言うのはNGです。

喧嘩になるだけです。

逆の立場になってみてください。

もしあなたが夫から「いびきがうるさい!」って怒られたらどう思いますか?

「じゃあどうすればいいの?」

「もっと他に言い方があるでしょう!」

言われたらカチンと来ると思います。

いびきがうるさいなら、具体的な解決方法を「それとなく」実践させるのが1番。

夫を上手に操縦するのです(笑)

コエンザイムQ10入りの睡眠サプリはこれ

いかがでしょうか。

夫のいびきに殺意を感じるほど怒りたくなる気持ち、よく分かります。

今回3つの解決方法を紹介しましたが、1番手っ取り早いのは③のコエンザイムQ10入りサプリメントだと思います。

コンビニなどでも売っていますが、安い海外製の場合は安全性や吸収率の悪さが気になります。

日本製で、吸収率にこだわったサプリメントもありますよ。

例えば「ノイズバスターズQ10」というサプリメント。

黒酢も配合されていて、健康意識が高い人にはぴったりです。