私は字が下手なのがコンプレックスです。

よく、こんなことを言われました。

・小学生の字みたい

・読みやすいけど美しくない

私自身もなんとかしたい!とずっと思ってました。

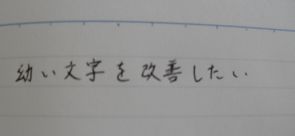

試行錯誤していて気づいたことがあります。

一つ一つの字を練習するのも大事ですが、幼さを消すにはもっと大事なことがあるのです。

今回は、文字が幼くて悩んでいる人がやりがちな失敗について紹介します。

全体のバランスが1番大事

字が幼く感じるのはなぜか?

実は、字が汚いのと幼いのはイコールではありません。

・字は綺麗でも幼く見える

こういうこともあるのです。

この差を決めるのは全体のバランスです。

人は書いた文字全体を見て、幼い・大人っぽいを判断しています。

一文字ごとに綺麗か汚いかを判断しているわけではないのです。

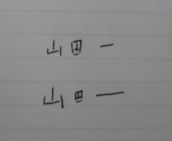

例えば「山田 一」と書いた場合。

画数が少ない名前ですが、バランスが悪いと幼く見えます。

もう一度言いますが「字が汚い=幼い」ではありません。

最終的には字が綺麗で大人っぽい状態をめざしたいのですが、まずは今の字のままで大人っぽく見せる方法を覚えましょう。

漢字とひらがなのバランスを意識

字が幼く見えるのは全体のバランスが悪いからです。

一つずつ問題点を解決していきましょう。

まず大事なのがメリハリです。

漢字とひらがな・カタカナの大きさにメリハリをつけるのが大事です。

漢字はやや大きめ、ひらがな・カタカナは8割ぐらいの大きさにセーブします。

ひらがな・カタカナが大きすぎると、幼さが20%ぐらいアップします。

メリハリを忘れずに。

文字の大きさは大丈夫?

文字の大きさは、見た時の印象を大きく左右します。

あなたはこんな失敗をしていませんか?

・だんだん文字が大きくなる

・だんだん文字が小さくなる

文字が幼く見られる人は、書くスペースに対して文字が大きすぎる傾向があります。

大きすぎると子どもっぽさ倍増です。

小さすぎると読みにくいですが、意識して大きさを抑えてください。

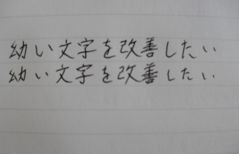

![]()

上の写真の文字は、罫線と文字の上下に余白がほとんどありません。

これでは大きすぎです。

また、文字の大きさが不規則に変化する人も要注意。

不揃いな文字は幼さの象徴です。

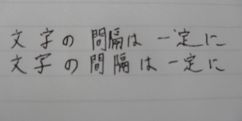

文字の間隔は一定に

文字の大きさと同じぐらい大事なのが、字と字の間隔です。

間隔がバラバラになっていると幼さ倍増。

一つ一つの字が綺麗だったとしても、子どもっぽい感じになってしまいますよ。

画数の多い字・少ない字に関わらず、間隔は等間隔になるように意識してください。

間隔も文字の一部。

それぐらい見た目に影響を与えます。

間隔の影響が1番大きいのは自分の名前を書く時です。

少ない文字で印象が決まる名前は、間隔のとり方が悪いと子どもっぽさが強調されます。

特に画数の多い字と少ない字が隣り合っている名前の人は要注意。

間隔が乱れている可能性が高いです。

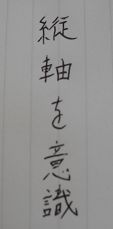

縦書きは縦軸が命

文字の幼さが1番出やすいのは、縦書きの場合だと思います。

社会人になってから縦書きを書く場面は限られます。

・受付時

この2つが多いでしょうか。

縦書きが難しいのは、ポジショニングが難しいからです。

大学ノートのように罫線があれば良いのですが、基本的にはありませんよね。

真っ白なスペースに、自分でバランスをとらないといけません。

先ほどまで紹介したように、文字の大きさ、間隔のとり方も大事です。

さらに大事なのが縦軸を守ること。

文字が幼いと言われがちな人の多くが、縦軸がズレています。

だんだん斜めになっている字の羅列を見たら、字が綺麗でも「あれ?」って思いますよね。

縦軸をしっかり守ること。

これが崩れたら全てが台無しです。

幼い文字を改善するために

いかがでしょうか。

幼い文字を改善するには、バランスを見直すことが1番大事です。

↓

一つ一つの文字を練習してレベルアップ

一つ一つの文字を練習するのは膨大な時間がかかります。

でも、全体のバランスを整えるならできそうだと思いませんか?

私の字は未だに綺麗だとは言えませんが、全体のバランスが整ってからは「幼い」と言われることがなくなりました。

「幼くて汚い字」→「年相応の汚い字」にランクアップです(笑)

今後、綺麗な字だと思う手書き文章を見つけたらバランスに注目してください。

あなたが書く場合とどこが違うのか?

意識してみると、だんだんと自分の悪い癖が見えてきます。